コロナ危機を乗り越え、開港20年の今、地域の成長をさらに後押しする拠点空港へ。社員一人ひとりに向き合うセントレアの組織改善とは

セントレアグループ 中部国際空港株式会社 総務部長

新美 啓吾 様

セントレアグループ 中部国際空港株式会社 総務部 人事グループ長

山口 健太郎 様

セントレアグループ 中部国際空港テクニカルコネクト株式会社 業務部長

鈴木 国博 様

セントレアグループ 中部国際空港テクニカルコネクト株式会社 業務部 業務グループマネージャー

市野 雅久 様

セントレアグループ 中部国際空港旅客サービス株式会社 総務部 人材開発グループリーダー

加藤 孝太 様

セントレアグループ 中部国際空港旅客サービス株式会社 総務部 人材開発グループ 担当課長

林 直美 様

- サービス業

- 1001名~

- 従業員エンゲージメントを向上させたい

- 組織の課題把握・分析がしたい

- 人事制度の見直しをしたい

- 組織診断サーベイ

HRBrain導入開始:2022年10月01日

コロナ危機を乗り越え、開港20年の今、地域の成長をさらに後押しする拠点空港へ。社員一人ひとりに向き合うセントレアの組織改善とは

- 課題背景

- インバウンド誘致の遅れ: コロナ回復当初は他の国際空港に比べインバウンド回復が遅れ、「一人負け」と評される危機的状況にあった。

- 組織の硬直化とスピード不足: 縦割り組織が意思決定の壁となり、変化の激しい時代に求められるスピード感で動けないという課題があった。

- 形骸化した従業員エンゲージメント: 従来の従業員調査が「やりっぱなし」となり、社員の声を拾いきれず組織改善に繋がらない状態であった。

- 打ち手

- 2030年を見据えた部署の新設など、ハード・ソフト両面で組織体制を刷新する。

- EXサーベイ導入と組織のオープン化: EX(従業員体験)を軸に組織課題を可視化。結果を全社員に公開し、オープンな議論で改革を加速させる。

- 自分ごと化を促す取組: 自部署の課題について話合う会を設ける等、社員一人ひとりが組織改善を自分ごと化できるようにする。

- 効果

- 変革に向けた強固な組織基盤: 「EX」が組織の共通言語となり、全社で課題解決に取り組む一体感を醸成できた。

- 社員のマインドの変化: 社員のキャリア観の具体化など、働く意識や組織への関与姿勢にポジティブな変化があった。

- EXスコアの上昇: 結果としてEXスコアが6pt上昇した。

Q. セントレアグループの事業内容を教えてください。

新美様:

グループ各社で、中部国際空港(以下、セントレア)の旅客ターミナルビル、滑走路、航空保安施設などの各施設の管理・運営を行っています。

2025年2月17日には、開港20周年の大きな節目を迎えました。

2030年に向けてコロナ禍を経て成長フェーズへ

Q. 直近の経営状況や経営課題について教えてください。

新美様:

コロナ禍からの回復はインバウンドを中心に急激で、当社の経営も黒字に転じています。

当社は2030年に向けて「日本の主要な国際拠点空港として、航空旅客数2000万人級を達成すること」という目標を掲げています。しかしながら現状では、他の空港と比べてインバウンドの回復が遅れているのが課題です。

特に、他の空港では外国人観光客の戻りが大きいのですが、当地域はもともとアウトバウンドやビジネス需要が中心だったこともあり、開港20周年のニュースでは「一人負けの空港」と言われることもありました。

セントレアとしては、周辺地域の皆様を巻き込み、マーケットをともに育てていく力を見せられるかどうかが、競合との差別化になります。ここには、一人ひとりの営業スタッフの力量も大きく影響します。営業力や地域を巻き込む力で、マーケットを育てていくことが重要だと考えています。

2030年に政府が目指す6,000万人のインバウンドを実現するためには、東京や大阪、京都といった大都市圏のエリアだけでは賄いきれません。そのため、中部圏や九州といった他の地域にいかにインバウンドを引き込むかが、国としても重要になってくるはずです。

セントレアの立ち位置としては、中部地域がその6,000万人の受け皿の一部を担う責任を果たせるよう、路線や施設を整えることが重要だと考えています。

また、中部地域は自動車を中心とした産業集積地であり、世界的な企業も数多く拠点を構えています。彼らが世界を相手にビジネスを展開していく上でも、一層の路線拡充が求められています。

Q. 2030年に向けた中部圏全体の受け入れ体制強化という目標に向けて、現在どのような組織戦略を考えていらっしゃいますか。

山口様:

ハード面とソフト面に分けてお話しします。

ハード面の整備は、需要が伸びていく中で非常に重要です。空港施設に求められるお客様のニーズ変化への対応は、これまでの20年間とは違った速度が求められています。将来を予見しながらニーズをハードへ具現化するという、異なる役割が求められるため、どのような人材を育成し、どのような組織体制にすべきかを検討していかなければなりません。

社内の組織論で言えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した空港の省力化・省人化はすべてのテーマに紐づくため、専門部署を立ち上げ、影響範囲を拡大し、現場とともに考えていく必要があります。

また、カーボンニュートラルなど社会的な責任も大きくなり、経営とどう結びつけていくかが20年前にはなかった課題です。サステナビリティ推進室を新設し、太陽光パネルの設置やエネルギー活用、廃油など従来とは違う原料をもとにした航空機燃料の受入といった課題解決に向けた組織体制を整えています。

ソフト面では、地域との連携を重要視しています。そのため、営業部の役割も変化しています。従来の航空会社への提案に加え、地域ブランド共創室を新設し、地域の魅力を明確化し、それを発信してお客様に選んでもらうための戦略を考えています。

社員一人ひとりの声を拾いながら、今までにない組織変革を起こすために

Q. 現在、組織の大きな変革期かと思いますが、変化が起きているからこその組織課題はありますか。

山口様:

創業時からの縦割り構造が残っていることが、課題の一つです。

セントレアは元々、プロパー社員がいない状態で始まり、地域の企業や国、地方自治体から人が集まってできた組織です。そのため、様々な考え方や文化が混在していましたが、20年かけてセントレアらしい企業風土やビジョンを議論し、浸透させてきました。

一方で、安全安心な空港を運営するという観点から組織ごとの責任が明確であるがゆえ、縦割り構造ができやすく、今もそれが課題となっています。

「これは何部の仕事?」という壁がより一層、組織間の壁を越えた課題解決を妨げているのです。

人事としては、この壁を越えられる人材をどう育成し、組織を作っていくかが、これまで以上に大きな課題だと認識しています。

新美様:

他には、社内で何か施策を進める際のスピード感も課題だと感じています。

当社は民間空港として生まれ、開港当初(2005年)は多様な民間の知恵を結集した新しい空港として注目されました。しかし20年経つと、その良さがありつつも、スピード感という点で他空港に劣っていると感じています。大都市圏の空港などは、大胆な改修をスピーディーに進めています。

当社の場合、様々な議論や話し合いに時間を要することが多く、社内では「議論が多すぎる分、時間がかかりすぎる」という声もあります。その結果、気づいたら他空港に先を越されているという状況も出てきており、この変化の激しい世の中では、もっとスピード感を持って取り組む必要があると感じています。

Q. 組織課題の改善において、重視している指標はありますか。

新美様:

公式に設定している指標としては、HRBrainのサービスである組織診断サーベイ「EX Intelligence」(以下、EX Intelligence)の総合スコア、社員定着率(入社3年)、人材育成研修の効果検証、年次有給休暇の取得日数、育児休暇の取得率、そして管理職と中堅層の男女比率などがあります。

これらの指標は下記のように整理しています。

まず、人材育成研修の効果などは働きがいにつながる動機づけ要因、有給取得や男女比率は衛生要因です。

そして動機付け要因、衛生要因の総合的な結果として、EXスコアや定着率の向上が挙げられると思います。

当社の成り立ち上、多様なバックグラウンドを持つ人材(出向者、外国籍社員、新卒プロパー、中途採用者など)が混在しているという特徴をさらに生かしていきたいという意図があります。先に申し上げた通り、当社は様々な専門家が集まってできた会社です。その多様性を維持し、特に女性管理職の比率を上げるなど、様々な人たちが力を発揮できる環境を整えることで、これまでの当社の良さも維持していきたいと考えています。

Q. EXスコアを重視されているとのことですが、エンゲージメントだけでなくEX(従業員体験)にも着目し始めたのはなぜでしょうか。

新美様:

世の中の変化の大きさが一番の理由です。

様々な価値観を持つ人たちが働いている中で、経営陣や人事も含め、より一層社員のことを知る必要がある時代になっています。会社が一方的に「これをやるから良いだろう」という時代ではなく、一人ひとりが何を感じ、どのような不安を抱えているのかを常に見ていなければなりません。

特に管理職は、今ここで働く社員が何を感じているのかを把握し、これまでの自分の価値観を更新し、社員の「生の声」を聞きに行くスタンスが非常に重要です。

人事の役割として、社員が何を考え、時代がどう変化しているのかを経営陣に常に提言していくことが非常に重要だと考えています。

当社では、初代の社長から一貫して「人を大事にする」という考えを重視してきました。特に現場で日々汗をかいている社員の努力をきちんと見ることを大事にしており、この精神は強く根付いています。

EX Intelligence導入前も、2008年頃から他社のサーベイを導入し、社員が何を考え、何を感じているのか、それに対して人事部の取り組みが適切かどうかについても、経営陣が非常に注目してきていました。

やりっぱなしにしないためにEX Intelligenceを導入

Q. EX Intelligence導入前にも他社サーベイを実施されていたとのことですが、そこでの取り組みや課題に思われた点などがあれば教えてください。

市野様:

2008年頃からサーベイを実施し、エンゲージメント向上には取り組んできました。しかし、課題として感じていたのは「調査をしたものの上手く活用しきれていなかった」という点です。

調査結果が出てきても、それをどう使うのかまで繋げられず、アクションが不足していました。経営層など一部の人に結果が留まり、全社的にアクションして巻き込んでいくことが難しかったため、社員になかなか伝わらず、「やりっぱなしで何も変わらない」という状況がありました。

活用しきれなかった理由としては、各職場の巻き込みが不十分だったという点が挙げられます。調査結果の数字だけに注目しすぎて、「うちの会社はこういう会社だね」「〇〇な社員が多いという結果が出ました」といった結論で終わってしまい、その数字を使ってどうすべきかという次のステップに進めなかったことが大きいと思います。

結果の裏側にある社員の思いや課題を深く掘り下げ、具体的なアクションにつなげる意識や行動が不足していたと感じています。

Q. 様々なシステムと比較検討された中で、EX Intelligenceを選んだ決め手を教えてください。

新美様:

決め手は3つあります。

1つ目は、EXに特化したサービスだったことです。当時、社内でEXに着目していこうという動きがあり、EX Intelligenceがまさにそのニーズに合致していたからです。

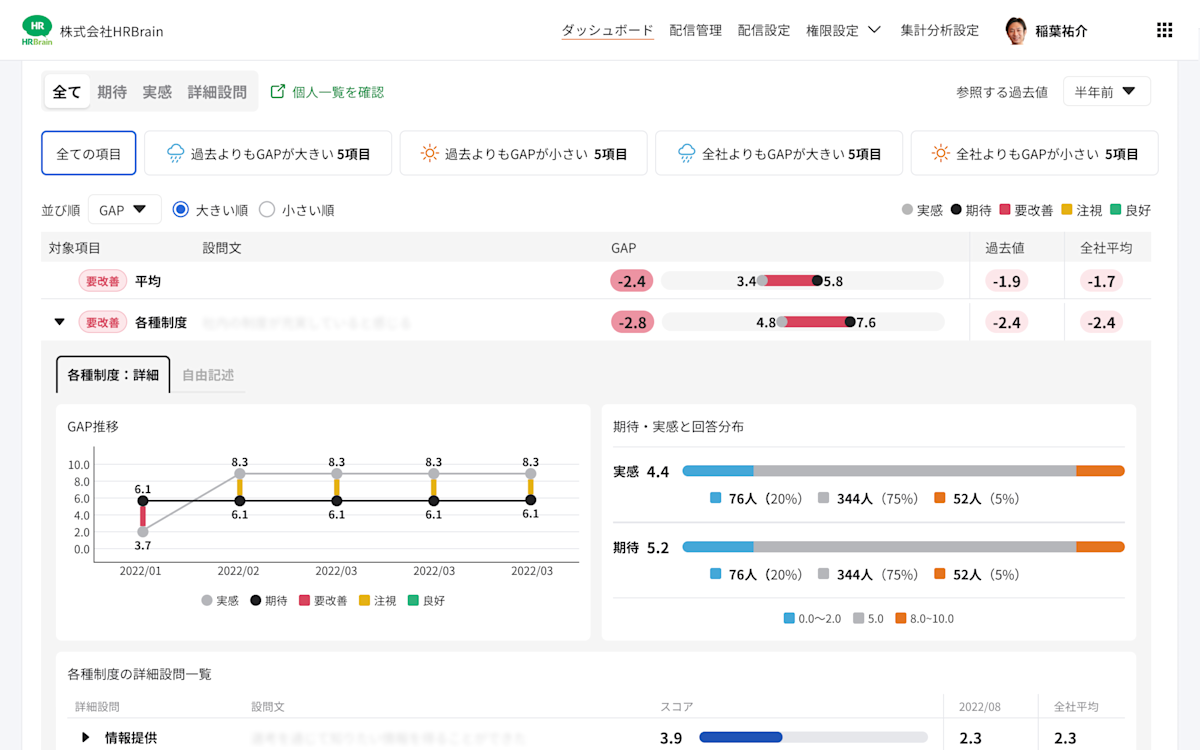

2つ目は、「期待値」と「実感値」という独自の切り口です。他社にはないこの視点が、PDCAサイクルを回す上で非常に分かりやすいと感じました。

3つ目は、同業他社での導入実績です。比較の難しい相対的な同業他社比較が可能になるという点で、非常に貴重な資料になると考えました。

EXサーベイで社員の声を拾い、人事制度の改善も

Q. 導入後、EXサーベイの実施だけでなく、どのような改善の取り組みをされていますか。

山口様:

改善の取り組みは、「共有」「アクション」「チェック」というフェーズに分けて進めています。

まず、EXサーベイ結果を共有するために全社向け報告会を実施しました。初期段階では、会社全体で取り組むべき課題と、組織(部署)ごとに取り組むべき課題の大きく2つに分けました。

組織ごとの課題については、特にライン長(管理職)に責任を課し、「組織を活性化するのはライン長である」という意識付けを行っています。

ライン長向けには、サーベイ結果の中身を深く理解してもらうためのワークショップも実施しました。

全社的な取り組みとしては、特にサーベイで顕著に現れた課題に焦点を当て、人事が中心となって全社横断的な施策を展開しています。

これらの施策の土台となるのが人事制度です。EX Intelligenceの運用を始めた頃から、各社の人事制度の改定を進めており、改定した制度を定着させるための取り組みも複数実施しています。例えば、EX推進リーダーを全社的に任命し、EXサーベイへの本気度を社内外にアピールしました。

市野様:

全社的な施策については具体的に、コミュニケーションやキャリア形成といったテーマで、全社的なメッセージを強く打ち出しました。

例えば、1ヶ月間「キャリアについて考えよう」「コミュニケーションを変えよう」といった期間を設けています。テーマに基づいた外部講演会を実施したり、社内のパパママ社員が仕事と家庭をどう両立しているかといった社内事例の共有会を行ったりしました。

また、グループ会社間での職場見学会なども企画し、コミュニケーション促進を図っています。これらは単なる方針提示にとどまらず、具体的な活動として展開しました。

Q. なるほど。人事制度の改定についてもう少し詳しく教えていただけますか。

市野様:

グループ各社の人事制度の改定は、EXサーベイと同時期に並行して進めていました。従業員から構成された職員会の声も踏まえながら、社員がやりがいを持って働けるようにするためには何が必要か、という議論を通じて、現行制度の課題や他社事例を参考に改定を進めていきました。

制度改定後、フィードバックの強化が重要だと考え、所属長に対して目標設定や評価に関する研修を実施し、部下への適切なフィードバックを促しました。EXサーベイの結果にはフィードバックに関する項目もあるため、そこに良い影響が現れていると感じています。EXサーベイで社員の声を拾い、その声を取り入れて制度が改善されました。

山口様:

特に、人事制度の定着のステップで、EXサーベイ結果を大いに活用しています。フィードバックの質については、「期待値は高いが実感値がまだ低い」という声が大きかったため、どのような形でフィードバックすれば社員が理解し、納得してくれるのかを日々検討し、改善を繰り返しています。

また、経営陣と人事部門で人材育成ミーティングを実施し、EXサーベイの結果も報告しています。

Q. ありがとうございます。人材育成ミーティングについて、経営層の方々の受け止め方や反応はいかがでしたか。

山口様:

ポジティブな面としては、EXサーベイの結果に対して、人事部門が様々な取り組みをしているという認識が経営層に広まりました。また、サーベイ結果は数字で明確に出るため、役員や経営陣が「なぜここが良いのか」「なぜここが課題なのか」を深く考えるきっかけを与えられています。

しかし、まだ「真実に目を向けてしっかりこれをやろう」という段階まで全ての経営層が腹落ちしているかというと、もう少し時間がかかるかもしれません。説明会や情報共有の場では活発な議論がありますが、日々の経営レベルにまで落とし込めているかというと、まだこれからだと感じています。

ただ、「EXスコア」や「EX」という言葉の浸透はかなり進んでおり、共通の認識として定着してきているため、まさに基盤ができた時期だと思います。

Q. 導入前に抱えていた組織課題に関する解決状況と、重視している指標の変化があれば教えてください。

山口様:

EXスコア全体は非常に伸びてきており、初期から比較すると6pt上昇しました。これは、EXサーベイが細かい点まで拾っていることで、社員の実感値が上がっているからだと思います。

しかし、重要指標として掲げた有給取得率や女性活躍比率の向上といった部分は、まだ大きく着手しきれていないと感じています。

社員目線で見ると、先ほど挙げたコミュニケーション課題やキャリアパスといった点については、全社横断的な施策を何度も実施しているため、理解が向上しています。例えば、社員が自身のキャリアパスやキャリアプランを話す機会が年1回あるのですが、そこで訴える内容が「〇〇の部署に異動したい」というよりも、「こういうプロになっていきたい」「こういう経験を積んでいきたい」と具体的に話す社員の割合が増えてきています。

このことから、社員のマインドセットが変化しているという実感があり、良い方向に向かっていると感じています。

Q. これらの取り組みに対する社員の皆様の反応や受け止め方はいかがでしょうか。

加藤様:

EXサーベイについては、元々QC等の改善活動に取り組んでいたこともあり、継続的な取り組みを続けて行く中、年々、各職場が自主的に結果に向き合って、楽しみながら良くしようという取り組みが定着しつつあると感じています。

新美様:

改善策として、各職場で作成する毎年の運営計画や個人の目標設定に、EXに関する取り組みをなるべく盛り込むようにしています。EXサーベイと並行して進めており、こういった取り組みが広がることで、社員の自分ごと化が進み、結果として感覚やマインドの変化につながると考えています。

オープンな姿勢で、社員一人ひとりを巻き込みながら推進していく

Q. 今後、組織信頼サーベイを活用して、どのようなことを実現していきたいとお考えですか。

山口様:

理想的な活用としては、サーベイのデータを基に、働きやすい環境とはどういうことで、何が働きがいにつながるのかをより明確にしていきたいと考えています。そして、このPDCAサイクルを回していく中で、社員が「実感値」として良い変化を感じられることが最も重要だと考えています。 過去に「やりっぱなしで何も変わらない」という経験があったため、その過ちを繰り返さないよう、改善への歩みを止めないことを強く意識しています。

Q. 組織改善にお悩みの他社のご担当者様に、アドバイスがあればお伺いさせてください。

山口様:

対象となる社員に対して、できるだけ早く、そしてオープンなディスカッションを持ちかけることが、成功のきっかけになるのではないかと考えています。

これまで組織課題として、会社全体の課題と、各部署の課題を分けて取り組んできました。当初は「ライン長(管理職)が頑張るべきだ」という方針で進めていましたが、ライン長が多忙であったり、取り組みが限定的だったりして、人事部門と社員との意識の乖離が2年ほど続いてしまいました。

しかし、昨年から社員一人ひとりを巻き込む形に舵を切ったことが功を奏しました。具体的には、EXサーベイの結果をライン長だけでなく社員本人にも開示したり、ライン長を交えて自分の部署の課題について話し合う機会を設ける等を行っています。これにより、社員一人ひとりが「自分も組織の構成員の一人であり、自分たちが頑張らなければ改善しない」という意識を持つようになりました。

市野様:

サーベイ結果をどう上手く活用していくかが重要です。出てきたデータは、単なる数字の羅列であり、そこから直接アクションを起こすのは難しいと感じるかもしれません。しかし、その裏にある「根っこ」の部分、つまり社員一人ひとりが何を思っているのかをいかに引き出すかが重要だと考えています。

全員の声を拾うのは難しいですが、多くの社員から本音を引き出すことで、具体的な課題や解決策が見えてくる実感があります。そして、それらをどう組織全体に巻き込んでいくのか、社員自身が「自分ごと」として取り組んでくれるような意識付けが成功の鍵だと感じています。

Q. オープンなディスカッションと心理的安全性の確保、その後の推進までセットにするのが重要なのですね。

山口様:

まさにその通りです。最初は「結果に一喜一憂してはいけない」と分かっていながら、社員に結果を開示せず「この数字を見せたらまずいだろう」といった感覚が多少ありました。しかし、そういったことも含めてオープンにやろうと舵を切ってから、上手くいき始めているという実感があります。やはりオープンな姿勢が重要だと理解しました。

本日は、貴重なお話をありがとうございました!具体的な施策についてもお聞かせいただいたことで、サーベイ導入検討中の企業様も参考にしていただけるのではないかと思います。

※掲載内容は、取材当時の2025年6月時点のものです。